鋰電池作為現(xiàn)代社會不可或缺的能量來源,廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、電動汽車和儲能設備中。近年來頻繁發(fā)生的鋰電池起火、爆炸事件,讓許多人將其稱為“定時炸彈”。為何鋰電池會從高效能量源變成危險品?其“爆”脾氣背后隱藏著怎樣的科學原理?我們是否因此應放棄使用鋰電池?本文將深入探討這些問題。

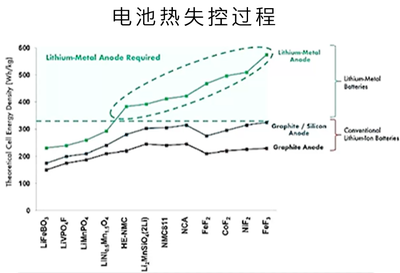

鋰電池的“正能量”在于其高能量密度。相比傳統(tǒng)電池,鋰電池能在更小的體積和重量下儲存更多電能,這使得便攜電子設備得以輕量化、長時間續(xù)航。同時,鋰電池循環(huán)壽命長、自放電率低,支持快充技術(shù),為現(xiàn)代生活帶來極大便利。在環(huán)保方面,鋰電池不含鉛、鎘等有毒重金屬,且可回收利用,助推綠色能源轉(zhuǎn)型。

鋰電池的“負能量”也源于其高能量特性。當電池內(nèi)部發(fā)生短路、過充、過放或物理損傷時,可能導致熱失控反應。具體來說:

- 內(nèi)部短路:電池隔膜破損時,正負極直接接觸,引發(fā)劇烈化學反應,產(chǎn)生大量熱量。

- 過充過放:超出安全電壓范圍會破壞電極結(jié)構(gòu),導致鋰枝晶生長,刺穿隔膜,引發(fā)短路。

- 溫度影響:高溫環(huán)境會加速電解質(zhì)分解,產(chǎn)生氣體,使電池膨脹甚至爆炸。

這些因素疊加,使鋰電池在特定條件下像“定時炸彈”一樣危險。例如,2016年三星Note7手機大規(guī)模召回事件,就是因電池設計缺陷導致短路起火;而電動汽車碰撞后電池包受損引發(fā)的火災,也多次見諸報道。

盡管如此,我們不必因噎廢食。現(xiàn)代鋰電池技術(shù)已通過多重安全措施降低風險:

- BMS系統(tǒng)實時監(jiān)控電壓、溫度,防止過充過放;

- 使用陶瓷涂層隔膜、阻燃電解質(zhì)等新材料提升安全性;

- 嚴格的生產(chǎn)標準和測試流程(如針刺、擠壓測試)確保質(zhì)量。

作為用戶,我們也可通過規(guī)范使用避免意外:避免電池暴露于高溫環(huán)境、使用原裝充電器、及時更換鼓包電池等。

鋰電池的“爆”脾氣是其高能量密度的雙刃劍表現(xiàn)。通過技術(shù)進步和正確使用,我們完全可以駕馭這一“正能量”,享受其帶來的便利,而無需過度恐懼其“負能量”。未來,隨著固態(tài)電池等新技術(shù)的成熟,鋰電池的安全性將進一步提升,繼續(xù)為人類生活注入動力。